In der modernen Logistikwelt stehen sich zwei Giganten gegenüber: die Schiene und die Straße. Die Debatte „Bahn vs. LKW“ ist so alt wie die Verkehrsträger selbst, doch im Angesicht von Klimawandel, Digitalisierung und stetig wachsenden Warenströmen gewinnt sie eine neue, dringliche Relevanz. Es geht nicht mehr nur um Geschwindigkeit oder Kosten, sondern um die grundlegende Frage, wie wir die Lebensadern unserer Wirtschaft zukunftsfähig gestalten können. Als jemand, der die technische Eleganz und Kraft der Eisenbahn seit jeher bewundert, möchte ich die Fakten hinter dem modernen Warenversand beleuchten und zeigen, wo die wahre Stärke der eisernen Wege liegt.

Die ungleiche Realität: Zahlen, Fakten und die Dominanz der Straße

Wenn man die reinen Zahlen betrachtet, zeichnet sich ein klares Bild ab: Die Straße dominiert den Güterverkehr in Deutschland und Europa. Aktuelle Daten zeigen, dass im Jahr 2020 rund 74 Prozent der gesamten Güterverkehrsleistung auf der Straße erbracht wurden, wie aus einer Analyse des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) hervorgeht. Der Anteil der Schiene lag bei gerade einmal 18 Prozent. Diese Dominanz ist kein Zufall, sondern das Ergebnis der unschlagbaren Flexibilität des LKW. Er ermöglicht Tür-zu-Tür-Lieferungen, kann kurzfristig disponiert werden und erreicht auch entlegene Orte ohne eigenen Gleisanschluss. Für viele Unternehmen, deren Logistik auf ‚Just-in-Time‘-Lieferungen ausgelegt ist, scheint der LKW die einzig praktikable Lösung zu sein. Doch diese Vormachtstellung hat ihren Preis. Während der gesamte Güterverkehr seit 1991 um beeindruckende 70 Prozent gewachsen ist, hat sich die Leistung auf der Straße sogar verdoppelt. Dieser Trend, der während der Corona-Krise sogar eine leichte Verstärkung erfuhr, als der Marktanteil der Schiene laut Medienberichten kurzzeitig von 19 auf 17,5 Prozent sank, stellt unsere Infrastruktur und Umwelt vor immense Herausforderungen. Das politische Ziel, bis 2030 einen Schienenanteil von 25 Prozent zu erreichen, rückt damit in weite Ferne.

Klimaschutz auf Schienen: Die Umweltbilanz im direkten Vergleich

Hier schlägt die große Stunde der Eisenbahn, und der Unterschied könnte kaum drastischer sein. Während der Straßengüterverkehr für sage und schreibe 97,5 Prozent der CO2-Äquivalent-Emissionen im Güterverkehr verantwortlich ist, kommt die Schiene auf einen verschwindend geringen Anteil von nur 0,26 Prozent. Um das zu verdeutlichen: Laut einer Erhebung für die EU-Kommission emittiert der LKW-Verkehr im Schnitt 118 Gramm Treibhausgase pro Tonnenkilometer, die Bahn lediglich 16 Gramm. Der Transport auf der Schiene ist also mehr als siebenmal klimafreundlicher. Der Hauptgrund für diese herausragende Bilanz ist der hohe Elektrifizierungsgrad. Über 90 Prozent des Schienengüterverkehrs in Deutschland rollen bereits elektrisch, und wenn dafür, wie zunehmend üblich, grüner Strom verwendet wird, ist der Transport nahezu emissionsfrei. Das ist eine technische Meisterleistung, die oft übersehen wird. Die verbleibenden Emissionen der Bahn stammen hauptsächlich von Dieselloks auf nicht elektrifizierten Nebenstrecken oder im Rangierbetrieb. Auf der anderen Seite sind 99 Prozent der schweren Nutzfahrzeuge auf fossile Brennstoffe angewiesen. Für eine echte Dekarbonisierung führt kein Weg an einem kompletten Antriebswechsel hin zu E-LKW oder Wasserstoff vorbei. Die Schiene hat diesen Wandel bereits größtenteils vollzogen.

Operative Stärken und Schwächen im Detail

Jenseits der Umweltbilanz müssen Transportmittel im Logistikalltag bestehen. Hier zeigen sich die spezifischen Vor- und Nachteile beider Systeme, die oft über ihre jeweilige Eignung entscheiden.

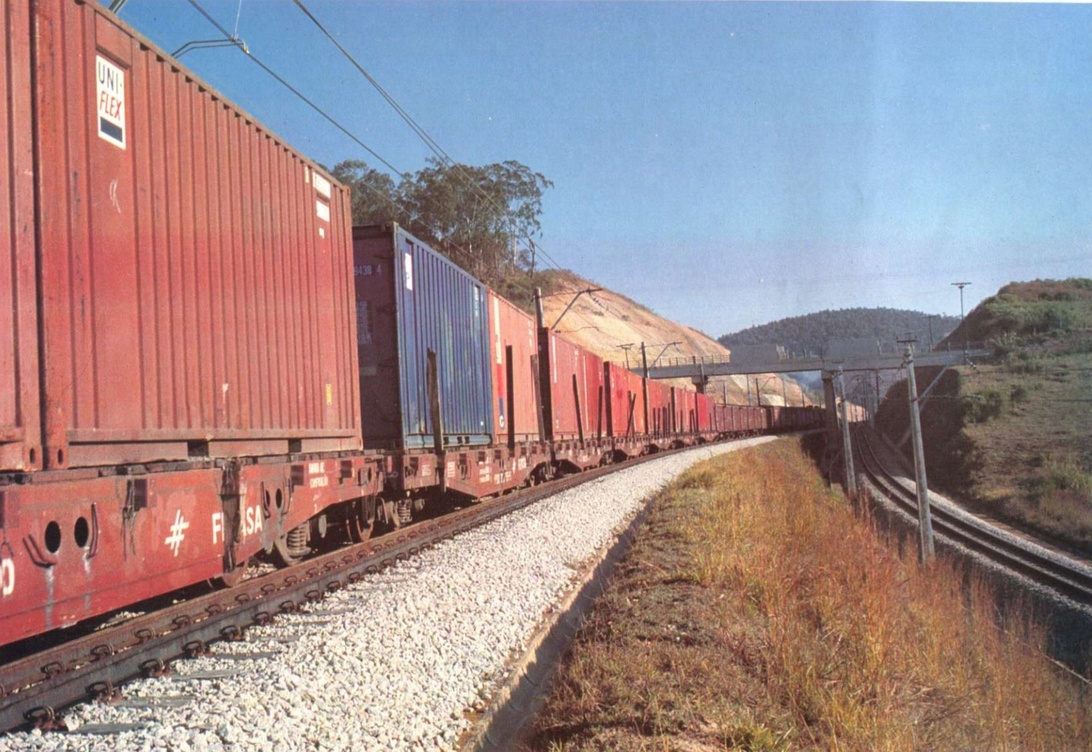

Kapazität und Effizienz: Der unschlagbare Vorteil der Schiene

Wo der LKW an seine Grenzen stößt, spielt die Bahn ihre Trümpfe aus. Ein einziger Güterzug kann die Ladung von über 50 LKW transportieren. Diese enorme Kapazität macht ihn unschlagbar für schwere Massengüter und lange Distanzen. Stellen Sie sich die Entlastung für unsere Autobahnen vor, wenn mehr dieser Güter auf der Schiene wären! Die Fähigkeit, eine breite Palette von Gütern zu befördern, von Containern über Kühlwagen bis hin zu Schüttgut, macht den Zug zu einem vielseitigen Rückgrat der Logistik.

Flexibilität und Erreichbarkeit: Die Domäne des LKW

Die größte Stärke des LKW ist seine unerreichte Flexibilität in Zeit und Ort. Er ist nicht an Fahrpläne gebunden und kann dank des dichten Straßennetzes nahezu jeden Winkel des Landes erreichen. Diese Fähigkeit zur Tür-zu-Tür-Lieferung macht ihn für viele Logistikketten, insbesondere bei kurzfristigen oder kleineren Sendungen, unverzichtbar. Ein Güterzug hingegen ist an das feste Schienennetz gebunden, was spontane Transporte erschwert.

Wirtschaftlichkeit und Kosten im Vergleich

Ein entscheidender Faktor bei der Wahl des Transportmittels sind die Kosten. Hier hat der LKW oft die Nase vorn, insbesondere bei kleineren Sendungsvolumina und auf kürzeren Strecken, da die Kostenstruktur flexibler ist. Die Transportkosten auf der Schiene können anfangs höher erscheinen, was unter anderem auf Trassenpreise zurückzuführen ist, die über den Straßenmauten liegen können. Allerdings kann die Bahn ihre Kostenvorteile bei sehr hohen Transportvolumina und auf langen Strecken voll ausspielen. In diesen Fällen wird der Schienentransport oft zur wirtschaftlicheren Alternative.

Sicherheit, Infrastruktur und die „letzte Meile“

Ein oft unterschätzter Vorteil der Schiene ist die Sicherheit: Die Wahrscheinlichkeit eines Unfalls ist im LKW-Verkehr rund 40-mal höher, und auch das Diebstahlrisiko ist deutlich geringer. Eine Herausforderung für die Bahn bleibt jedoch die Infrastruktur. Während das Straßennetz fein verästelt ist, wurde das deutsche Schienennetz seit 1995 sogar um fast 15 Prozent verkleinert. Zudem besitzen nur wenige Unternehmen einen direkten Gleisanschluss. In der Schweiz zeigt sich, wie fragil das System sein kann: Dort ist der sogenannte Einzelwagenladungsverkehr (EWLV), der für viele Betriebe entscheidend ist, laut Expertenanalysen aufgrund politischer Entscheidungen in seiner Existenz bedroht, was die Verlagerungserfolge im alpenquerenden Verkehr gefährdet.

Die Zukunft liegt im Verbund: Intermodale Lösungen und digitale Helfer

Die Lösung für die Logistik der Zukunft kann nicht ‚Straße oder Schiene‘ heißen, sondern muss ‚Straße und Schiene‘ lauten. Das Zauberwort heißt intermodaler oder kombinierter Verkehr. Die Idee ist so einfach wie genial: Die Bahn übernimmt mit ihrer hohen Kapazität und Umweltfreundlichkeit die Langstrecke zwischen Terminals, während der LKW seine Flexibilität auf der ersten und letzten Meile zum Absender und Empfänger ausspielt. Standardisierte Container und Sattelauflieger, die schnell zwischen Zug und LKW umgeladen werden können, sind der Schlüssel zu diesem System. Ich sehe darin die eleganteste Methode, die jeweiligen Stärken beider Systeme zu vereinen und gleichzeitig das Potenzial digitaler Logistiklösungen voll auszuschöpfen. Für viele Betriebe, deren Sendungsvolumen für einen Ganzzug nicht ausreicht, bieten digitale Plattformen eine wichtige Brücke. Innovative Logistik-Tools wie Sendify vereinfachen den Zugang zu einem Netzwerk von Transportdienstleistern und optimieren den Versand von Paketen sowie Paletten, indem sie die Stärken verschiedener Anbieter bündeln.

Ein Plädoyer für die eiserne Ader der Wirtschaft

Am Ende ist die Entscheidung für oder gegen die Schiene mehr als eine betriebswirtschaftliche Kalkulation. Für mich ist es eine Frage der Vision. Ein starker Schienengüterverkehr ist das Rückgrat einer widerstandsfähigen und nachhaltigen Volkswirtschaft. Er entlastet unsere Straßen, reduziert Lärm sowie Abgase und erhöht die Transportsicherheit. Die Prognosen sind eindeutig: Der Güterverkehr wird bis 2050 um weitere 50 Prozent wachsen. Dieses Wachstum allein auf der Straße abzuwickeln, ist schlichtweg unmöglich. Es erfordert mutige Investitionen in die Modernisierung der Infrastruktur, in digitale Stellwerke und die Automatisierung von Rangierprozessen. Es erfordert den politischen Willen, der Schiene faire Wettbewerbsbedingungen zu schaffen, denn die Bahnbranche benötigt auch in Zukunft qualifizierte Fachkräfte, um diese gewaltige Aufgabe zu meistern. Die Faszination, die ein vorbeifahrender Güterzug auslöst, ist nicht nur Nostalgie. Es ist die Ahnung einer intelligenten und eleganten Lösung für eine der größten Herausforderungen unserer Zeit. Es ist an der Zeit, dass wir dieser Ahnung folgen und der eisernen Ader unserer Wirtschaft die Stärke zurückgeben, die sie verdient.